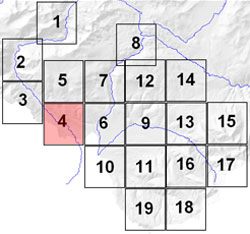

![]() Cartes

1/25000°

Cartes

1/25000°

![]() Cartes 1/10000°

Cartes 1/10000°

![]() L'étude

L'étude

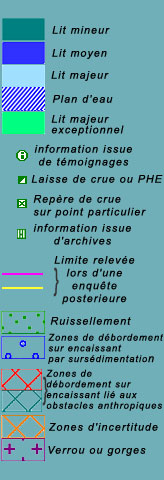

![]() LEGENDE

LEGENDE

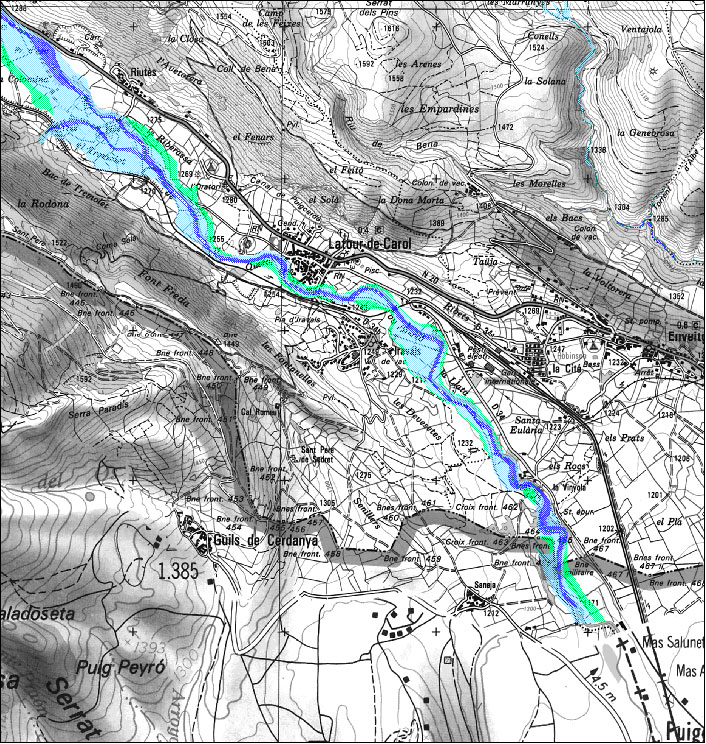

Communes : Latour-de-Carol,

Enveitg L’agglomération de Latour de Carol de même que la gare internationale sont en grande partie localisées sur un ancien niveau de terrasse (fluvioglaciaire) et sur la roche mère. Dans cette zone le substratum granitique cède la place à des niveaux schisteux qui, du fait de leur sensibilité plus importante aux processus érosifs, ne sont pasé trangers à l’élargissement manifeste de la vallée. C’est également en fonction de ces formations plus tendres (terrasses et schistes) que méandre le cours du Querol qui dispose alors d ’un espace de mobilité plus important. En amont du village, le lit majeur du Quérol est relativement large et bénéficie des écoulements et apports solides d’un petit affluent de rive droite, le Tarterès, qui élabore un large cône de déjection à son exutoire. La confluence de ces deux organismes provoque une érosion de la terrasse en rive gauche. La concentration des écoulements engendre un surcreusement du Quérol dans ces alluvions hérités (plus tendres que le substratum), une accentuation de la pente et un resserrement de la largeur de son lit jusqu’à l’aval immédiat de Latour de Carol. Par la suite, le lit majeur s’élargit en rive droite et la rivière sape à nouveau les bords de la terrasse en rive gauche (phénomène d’érosions de berges). D’amont en aval, le cours du Quérol est jalonné d’axes de crues préférentiellement localisés au niveau des concavités et de nombreuses petites infrastructures (épis, murets, digues) viennent encombrer son lit majeur (notamment dans le secteur amont de la Riberassa ou des digues viennent contraindre le cours du Tarterès à bifurquer un peu plus vers l ’aval). L’exposition des habitations et équipements au risque d’inondation est relativement variable. La voie SNCF est particulièrement vulnérable en traversant le lit majeur du Tarterès en amont puis en longeant sur quelques centaines de mètres vers l’aval le lit majeur du Quérol au niveau de la confluence. Quelques habitations en lit majeur en contrebas du bourg de la Tour de Carol sont directement menacées de même que celles résidant sur les berges concernées par des débordements exceptionnels lors d ’embâcles au niveau du pont de la D34. |

|

||

|

|

|

|

|