![]() Cartes

1/25000°

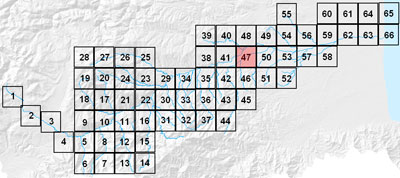

Cartes

1/25000°

![]() Cartes 1/10000°

Cartes 1/10000°

![]() L'étude

L'étude

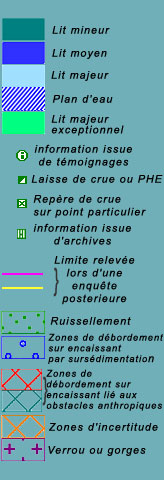

![]() LEGENDE

LEGENDE

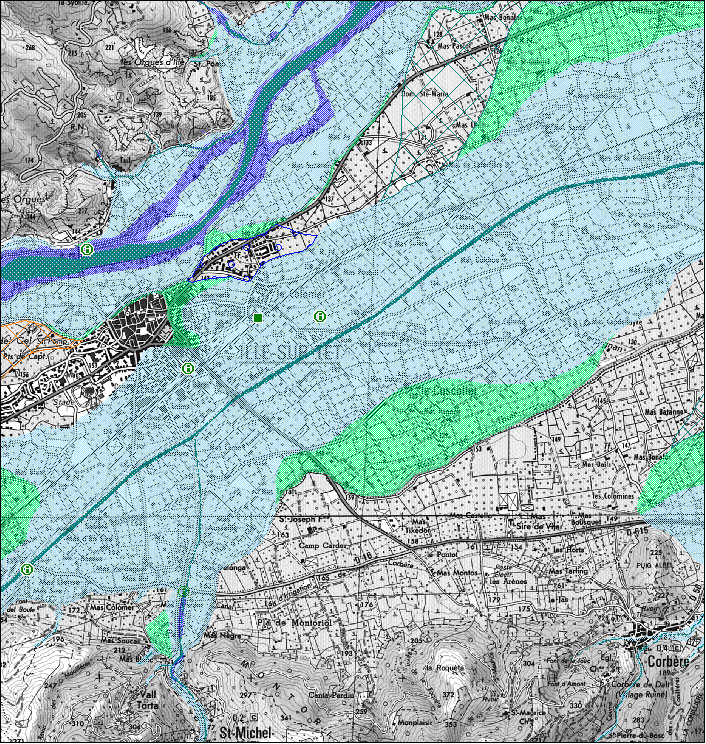

Communes Cours d'eau Commentaire sur la zone : Aux environs de l’Ille sur Têt la plaine alluviale s’ouvre considérablement et plusieurs unités morphodynamiques (bras de décharges, axes de crues, etc…) soulignent le passage d’un espace géographique au relief relativement fermé au sein duquel la Têt ne pouvait pleinement s’exprimer (les écoulements y prenant toutefois de la vitesse) à un domaine plus large où, afin de régulariser son cours, le fleuve subit une série de divagations. Par la suite, en approchant de la plaine littorale, notons que son cours devient plus rectiligne (« phase d’équilibre ponctuel ») pour à nouveau être marqué de sinuosités et de méandres en arrivant en zone deltaïque, comportements liés dans ce cas aux ralentissements des écoulements contrôlés par le niveau de base marin (phénomènes auxquels s’ajoutent les perturbations liées aux variations des états de la mer méditerranée…). Au niveau de l’agglomération de l’Ille sur Têt, ce sont surtout les secteurs localisés en rive droite qui sont exposés aux débordements des crues de la Têt, orientées sur ces rives par quelques reliquats de reliefs granitiques. En contrebas de la ville, positionnée par moitié sur un niveau de terrasse, ce sont une dizaine d’habitations et une station d’épuration qui se trouvent dans le lit majeur de la Têt. La partie méridionale de la zone urbaine est quant à elle plutôt exposée aux inondations issues des affluents suspendus sur les surfaces en terrasses, système séparé de la Têt par un mince interfluve inondable de façon exceptionnelle mais selon de vives énergies manifestées par la présence d’axes de crues. En rive gauche, quelques infrastructures sont également exposées notamment dans la concavité du méandre au niveau du site touristique des orgues de l’Ille sur Têt (maison et parking) où l’on peut d’ailleurs observer un imposant bras de décharge. La complexité de l’organisation morphologique locale

amène à exposer quelques incertitudes quant à l’inondabilité de

certaines surfaces en terrasses (à cet endroit et sur les

différents ensembles de formations qui s’étendent

de l’Ille sur Têt à Perpignan) qui, par l’action

conjointe des apports issus des affluents de rive droite et de la

Têt elle-même, ne sont pas situées de manière

catégorique hors de l’enveloppe des crues débordantes. |

|

||

|

|

|

|

|