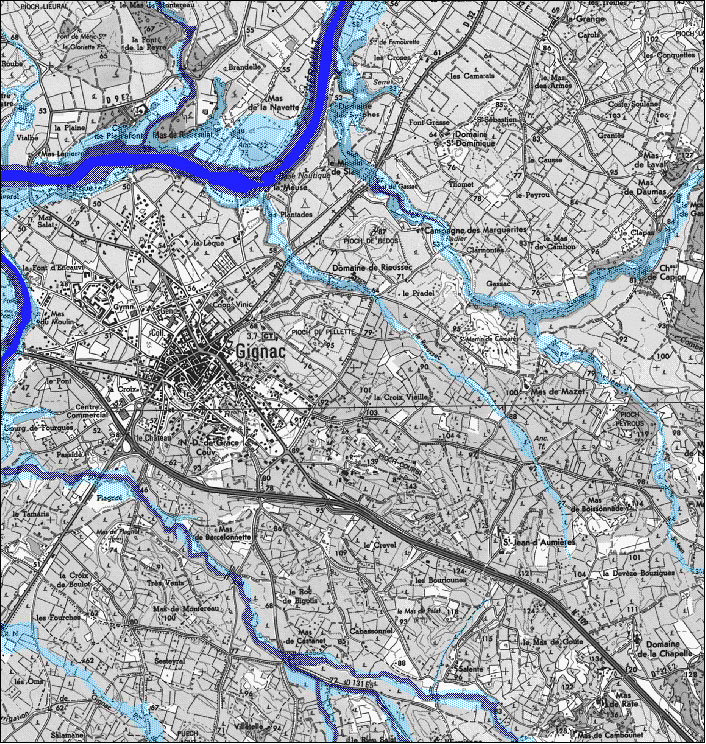

DALLE N°52

Communes : Gignac,

Lagamas

Cours d'eau : l'Hérault

Commentaire sur la zone : Au droit du

pont du diable, le cours d'eau pénètre dans sa vaste

plaine alluviale. Cette dernière s'est façonnée

tout au long du Quaternaire suivant les grandes alternances entre

les périodes

froides et chaudes qui se sont traduites par un cycle de

phases d'incision et de comblement successif de la vallée.

Cette période est caractérisée par une instabilité morphodynamique

et une grande activité érosive. L'ultime glaciation

de cette période, nommée Würm, a façonné la

vallée de l'Hérault. Les témoignages de cette

période froide sont encore visibles de nos jours sous la

forme de terrasses alluviales. A la fin de cette période

glaciaire, la vallée tend à se stabiliser pour adopter

la configuration qu'on lui connaît. Sur le terrain, les différentes étapes

de l'édification de cette vallée sont identifiables

par l'étagement successif des différentes terrasses

alluviales, vestiges de l'ancien dynamisme du cours d'eau.

Sur le linéaire concerné, le cours d'eau est encaissé ayant

comme rempart des terrasses alluviales anciennes de plusieurs mètres

de haut. Néanmoins, en opposition avec le secteur amont,

les éléments constituant la plaine alluviale tendent à se

structurer. L'Hérault s'incise dans sa plaine alluviale de

façon linéaire et uniforme. Le côté chaotique

des gorges est délaissé au profit d'un hydrodynamisme

moins tumultueux.

Dans cette portion du cours d'eau, la distinction entre les différents

lits constituant le plancher alluvial est nettement visible. Le

lit mineur est large, bordé de talus facilement identifiables.

Le lit d'étiage et le lit mineur sont confondus du fait de

la présence de deux barrages dans le secteur d'étude

(Barrage en amont

de Gignac au lieu-dit "la Meuse" et le seuil du lieu dit

du "Domaine de Carabotte"), générant une

remontée de la ligne d'eau vers l'amont. Hormis ces ouvrages

qui influencent le comportement de la rivière, le lit mineur

se présente tel une zone de dépôts accueillant

la charge solide excédentaire.

Cette zone de stockage temporaire se matérialise par la présence

de bancs d'atterrissements sur les bords ou au centre du lit

d'étiage,

formant de petites îles éphémères dépourvues

de végétation. Ces plages de galets en bordure permettent

la transition avec le lit moyen. Ce dernier est marqué par

une ripisylve dense sur une majeure partie de son

tracé. Il est localement utilisé par

le cours d'eau comme zone de dépôts du transport solide,

notamment dans le secteur amont à la sortie des gorges et

dans les rives convexes des méandres. Ses dimensions sont

réduites compte tenu de la configuration étroite et

profonde de la plaine alluviale active.

Le lit majeur reste le secteur où se concentrent les activités

humaines, majoritairement l'agriculture et localement des zones

d'extraction de matériaux. Perchés au-dessus des deux

autres lits de l'Hérault, les talus externes de la zone inondable

viennent s'adosser aux terrasses alluviales. Le lit majeur a

tendance,

compte tenu de la diminution globale de la pente, à s'élargir.

Les élargissements de ce dernier sur certains secteurs (lieu

dit de la "Meuse", de la "grange Heulz" et du "Grand

Bosc") peuvent être mis en relation avec des activités

d'extraction. Ces zones d'activités viennent grignoter progressivement

les terrasses alluviales.

Dans ce cas de figure, les limites géomorphologiques ne sont

plus identifiables et le principe de précaution nécessite

d'englober les zones de déblais dans le lit majeur. De plus,

ces secteurs d'extraction sont compartimentés et entraînent

des phénomènes de vases communicants entre chaque

zone d'exploitation.

Depuis la sortie des gorges jusqu'à la confluence

avec Lergue, les enjeux sur le secteur restent ponctuels. Sur ce

linéaire

on retrouve quelques fermes en limite de zone inondable. Les

gravières

sont nombreuses et peuvent, elles aussi, présenter des risques

en cas d'inondation en fonction de l'état de leur exploitation.

Quant aux ouvrages, localisés en travers du cours d'eau ou

en bordure directe, ils sont soumis aux phénomènes

d'érosion latérale et d'obstruction en cas d'embâcle

avec un risque de rupture. Les enjeux se quantifient en terme de

coût sur ces infrastructures. Les zones à enjeux, depuis

l'amont, sont les suivantes :

•

La gravière au lieu dit "le Mas Girard"

•

La gravière au lieu dit "le Mas des Carottes"

•

Le "Moulin de l'Hérault"

•

Le camping au lieu dit "la source St-Pierre"

•

La maison au lieu dit du "Mas de la Navette"

•

Le secteur de la "Barque" et du "Mas Lapierre"

•

La gravière au lieu dit "Riveral"

•

Le domaine de "Carabotte"

• La Grange Heulz

•

La gravière du lieu dit "Grand Bosc".

Tous ces secteurs présentent un risque face aux inondations.

Il faut ajouter les infrastructures routières et les ouvrages

hydrauliques, ainsi que les secteurs de déblais abandonnés.

Ces derniers sont reportés sur la carte hydrogéomorphologique

et ont une influence sur le comportement du cours d'eau en

crue.

|

|

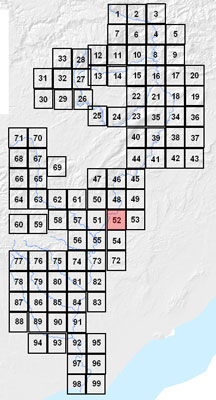

![]() Cartes

1/25000°

Cartes

1/25000°![]() Cartes 1/10000°

Cartes 1/10000°![]() L'étude

L'étude![]() LEGENDE

LEGENDE